知多の神社巡り4社目は、常滑市苅屋にある多賀神社(地図)だった。

この日の神社巡りは、つぶて浦と野間神社だけはあらかじめ決めていたのだけど、それ以外は現地の状況とか感覚で決めようと話していた。

そのなんとなくで選んだ多賀神社は、予想を超える大当たりだった。これはいい神社だ。

地元では滋賀近江の多賀大社(公式サイト)よりこちらが本家といっている人もいるというけど、それはない話ではないと思った。少なからぬ根拠もある。

ただ、常滑の多賀神社(公式サイト)の公式見解としては、1621年(元和七年)に正元山伏が近江国の多賀社(多賀大社)から勧請したとしている。

個人的にはこの話はまったく信じない。

近江国の多賀社は『延喜式』神名帳(927年)では多何神社二座となっている。

これで”たか”と読ませるのだろうけど、”多賀”表記は後のことで、もともとは高の宮だったかもしれない。

伊勢の神宮(公式サイト)の外宮別宮の多賀宮も、古くは”高宮”だった。

”高”といえば高皇産霊尊(タカミムスビ)が思い浮かぶ。

二座でどんな神を祀っていたのかは分からない。

現在の祭神は伊邪那岐命(イザナギ)・伊邪那美命(イザナミ)となっているものの、最初からそうだったわけではないだろう。

境内摂社の日向神社で瓊瓊杵尊(ニニギ)を祀り、境外摂社の山田神社は猿田彦大神(サルタヒコ)を祀っている。

更に別宮の胡宮神社(このみやじんじゃ)は、伊邪那岐命・伊邪那美命・事勝国勝長狭(コトカツクニカツナガサ)の三柱を祀る。

多賀大社ではお守りとして”しゃもじ”を授ける習わしがあり、多賀杓子(たがしゃくし)からお玉杓子(オタマジャクシ)に転じたという説がある。

オタマジャクシは蛙の子。蛙といえば二見興玉神社(公式サイト)の神使。二見興玉神社の祭神は猿田彦。

「お伊勢参らばお多賀へ参れ お伊勢お多賀の子でござる」という歌も何かを物語っている。

このあたりの話は非常に複雑でもあり、面白くもあるのだけど、手元に知多郡の史料がないので、いずれ名古屋神社ガイドの市外編で深掘りしたいと思う。

入り口の一の鳥居をくぐって階段を登った先に二の鳥居が建っている。

その先の長い参道がいい。

とても雰囲気があって、空気が整っている。

常滑の多賀神社の神使は蟹だ。

近江国から勧請したとき山伏の背中に蟹が乗っていたからという話が語られるのだけど、それはどう考えても後付けの作り話だ。

ただし、何かを暗示している。

愛知県の形は蟹に似ている。

古くは兎(因幡の素兎)だったのが耳を取られて耳なし芳一となり、猿の時代を経て、蟹になった。

知多半島が右手で、三河の渥美半島が左手に当たる。

蟹はその象徴としてこうして伝わっているのだろう。

蟹江や可児市にも地名として残る。

立派な社殿だ。

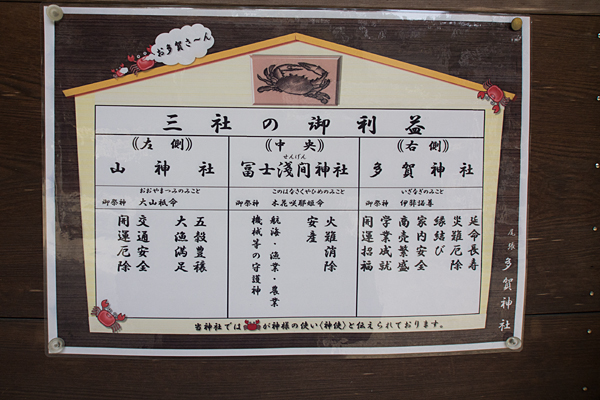

向かって右が多賀神社、左が山神社で、中央が冨士淺間神社となっている。

この配列は非常に興味深い。

一番古いのが冨士淺間神社という話もあり、”藤原三所大権現”と称していた時代があったというから、藤原氏も関わっている。

藤原といえば熱田社(熱田神宮/公式サイト)宮司家の千秋家もそうだ(藤原南家)。

この並びはたまたまのはずがなく、必ず意味がある。

近江多賀社の別宮の胡宮神社に事勝国勝長狭が祀られていることともリンクする。

天孫の瓊瓊杵尊を案内したのが猿田彦。天降りした先で事勝国勝長狭が自分の国を差し出し、瓊瓊杵尊がそこで見初めたのが冨士淺間神社祭神の木花開耶姫(コノハナサクヤヒメ)だ(山神社祭神の大山祇は木花開耶姫の父)。

『日本書紀』一書は木花開耶姫を”尾張連の娘”といっている。

更に別の一書では事勝国勝長狭は鹽土老翁(シオツチオジ)とする。

人間関係も複雑に絡み合っている。

古い時代に奉納された巨大絵馬が保存展示されている。

現在の絵馬の絵も蟹。

参道途中に奥山半僧坊を祀る境内社がある。

ここだけは不穏な空気を感じた。

鳥居をくぐったとたんに、ここはダメだと思って足が止まった。

重たすぎる空気に恐れをなしてすぐに逃げてきた。

何か見えるわけではないけど、危険を察知するとアラームが働くようになっている。

あの場所は古墳か何かかもしれない。

天狗経古来祀石なる石。

何か伝承があるのだろう。

【アクセス】

公共交通機関不明

(名鉄「常滑駅」から徒歩約2時間)

【駐車場】

あり

コメント